?0516-69851111

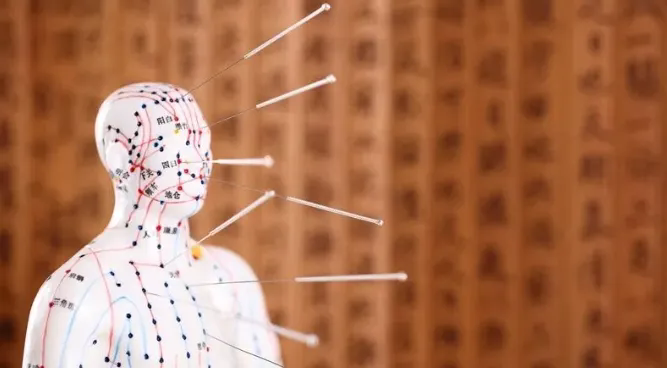

針刺療法起源于我國遠古時代��。古代原始社會的人類�,由于居住在山洞�����,地處陰暗潮濕�,加上與野獸搏斗,故多發(fā)生風(fēng)濕和創(chuàng)傷痛�����,當(dāng)身體某處有了痛楚時�,會用物去揉按、捶擊以減輕痛苦���,或用一種楔狀石塊叩擊身體某部��,或放出一些血液使療效更為顯著��,以而創(chuàng)用了以砭石為工具的醫(yī)療方法���,這就是針刺的萌芽��。隨著人類智慧和社會生產(chǎn)工藝的不斷發(fā)展����,針具由石針�、骨針逐步發(fā)展成青銅針、鐵針��、金針��、銀針�����,直至現(xiàn)代的不銹鋼針�����。

針刺療法的定義

針刺療法作為祖國醫(yī)學(xué)的重要組成部分之一����,是一種以中醫(yī)理論為指導(dǎo),依據(jù)“虛則補之��,實則瀉之” 的辯證原則����,結(jié)合 “辨性、 辨經(jīng)�����、 辨臟腑”來辯證選穴���、配穴�����,將針體刺入相應(yīng)穴位內(nèi)���,適以補、瀉��、平補平瀉等手法,以疏通經(jīng)絡(luò)����,調(diào)整機體氣血陰陽和臟腑功能的傳統(tǒng)中醫(yī)療法。

針刺療法的治療作用

1���、疏通經(jīng)絡(luò)

當(dāng)機體受到外邪或五情內(nèi)傷侵襲時�����,引起脈絡(luò)瘀滯���,氣血運行不暢,就會引起疼痛�����,即“不通則痛”����。針刺療法可以使氣血得以調(diào)和���,經(jīng)絡(luò)得以疏通�,從而達到 “通則不痛”的目的。

2��、調(diào)和陰陽

疾病的發(fā)生與機體陰陽失衡的狀態(tài)緊密相關(guān)�,針刺療法通過補瀉手法可以使失衡的陰陽調(diào)節(jié)至平衡狀態(tài)。

3���、扶正祛邪

針刺療法可以扶助機體正氣的恢復(fù)及病邪的祛除����,正所謂“正氣存內(nèi)�����,邪不可干”����。

針刺療法的適用范圍

1、運動及神經(jīng)系統(tǒng)疾病

中風(fēng)及其后遺癥��、偏頭痛���、肌緊張型頭痛����、三叉神經(jīng)痛、面神經(jīng)麻痹以及頸椎病����、肩周炎、腰椎間盤突出癥等各種原因引起的頸肩��、腰背及四肢疼痛和各種骨關(guān)節(jié)炎等�����。

2�、內(nèi)科系統(tǒng)疾病

感冒、急慢性支氣管炎�、哮喘、胃腸功能紊亂����、胃痙攣、胃下垂�����、急慢性胃炎��、慢性結(jié)腸炎����、腹脹、腹瀉�����、便秘�、失眠、眩暈癥����、更年期綜合癥及慢性疲勞綜合癥等。

3�、外科系統(tǒng)疾病

慢性膽囊炎和膽結(jié)石、慢性闌尾炎�����、慢性前列腺炎�、前列腺增生、腦震蕩及其后遺癥等��。

4��、婦科疾病

月經(jīng)不調(diào)、痛經(jīng)�����、慢性盆腔炎����、附件炎、卵巢早衰�����、子宮下垂及膀胱過度活動癥等�。

5、兒科疾病

小兒腦癱�、小兒抽動癥、小兒疳積等�。

6、皮膚科疾病

蕁麻疹����、斑禿、帶狀皰疹后遺癥及痤瘡��、黃褐斑等�。

7���、其它疾病

過敏性鼻炎、急慢性咽喉炎���、耳鳴、牙齦腫痛等��。

針刺療法的禁忌癥及注意事項

1�、過于饑餓、疲勞�����、激烈運動���、飲酒�、精神高度緊張者����,不宜針刺,否則容易出現(xiàn)暈針的情形�����。

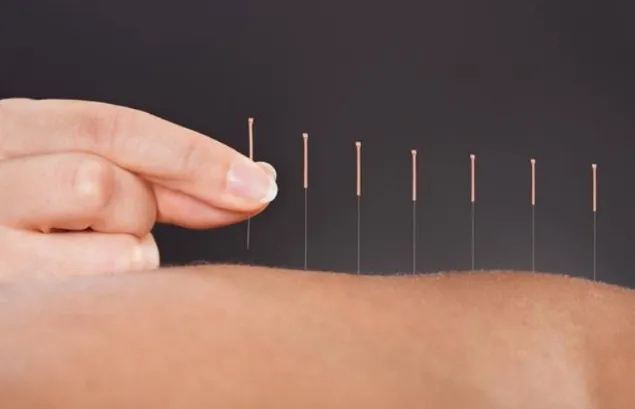

2、針刺時應(yīng)采取舒適放松的體位����,避免因心理、身體肌肉的緊張緊繃�����,導(dǎo)致疼痛的產(chǎn)生����。最常使用的體位為臥位。

3����、小兒囟門未閉合時,頭項部腧穴一般不宜用針刺���。此外���,因小兒不能合作,針刺時宜采用速針法�,不宜留針。

4�����、孕婦的少腹部?腰骶部?會陰部?合谷及三陰交穴禁止針刺?

5、皮膚感染�����、潰瘍���、瘢痕部位,不宜針刺��。

6����、體質(zhì)虛弱的患者,刺激不宜過強���,并盡量采用臥位����。

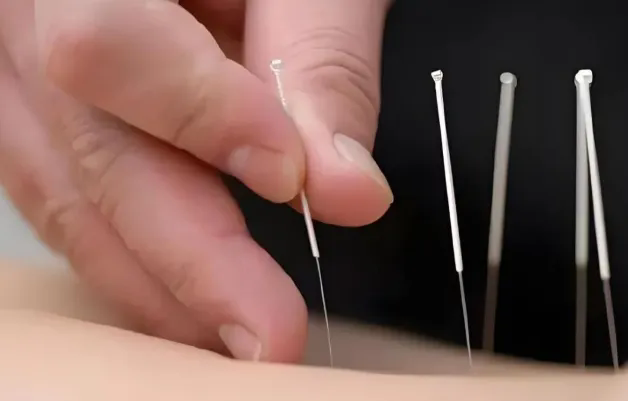

7���、避開血管針刺�����,以防出血��。有自發(fā)性出血傾向或因損傷后出血不止的患者�����,不宜針刺��。

8�、針刺過程中應(yīng)避免活動,以防因肌肉收縮而出現(xiàn)彎針的情形�����。

9�����、進針后局部出現(xiàn)酸��、麻����、脹���、重,或涼����、熱、癢����、蟻行、觸電感等感覺為正常的針感����,不需太過緊張���。但如果針進入皮膚后又感到明顯疼痛��,可能為針尖觸及微血管���,請告知醫(yī)師及時作出調(diào)整。

10����、出針后有時可見局部出現(xiàn)小瘀血���,這是因為針刺時難免會傷及微血管,局部用棉簽按壓1-3分鐘后��,約1-2周會自行消退���,不需太過緊張�。也可以在3天后局部進行熱敷�����,加快瘀血的消散�。